小5/博物館/127:金町浄水場と江戸川取水口のテイスティング

2020年5月24日(日)。

サイクリングの思い出。

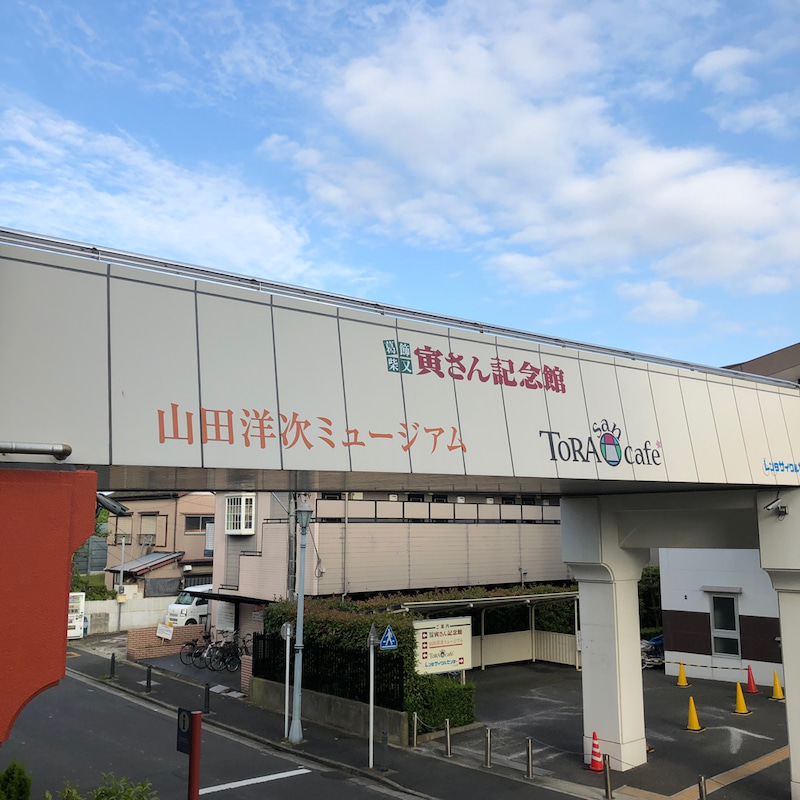

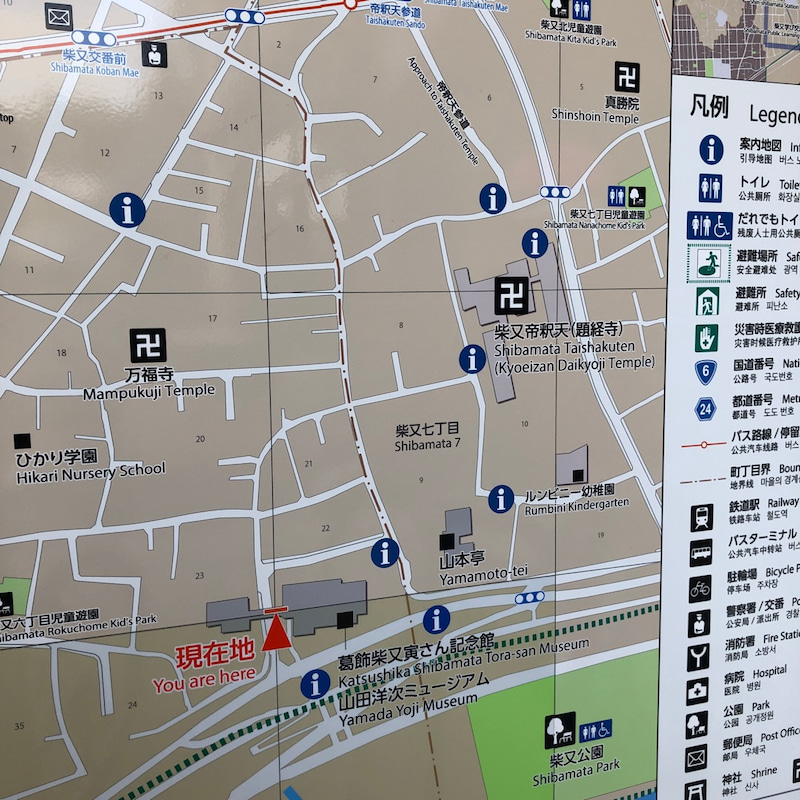

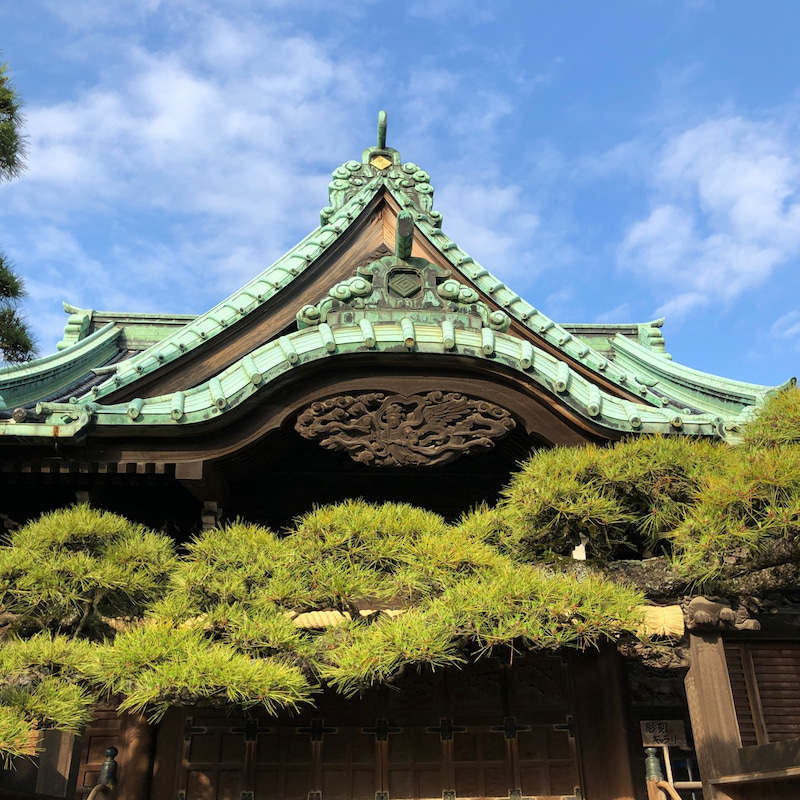

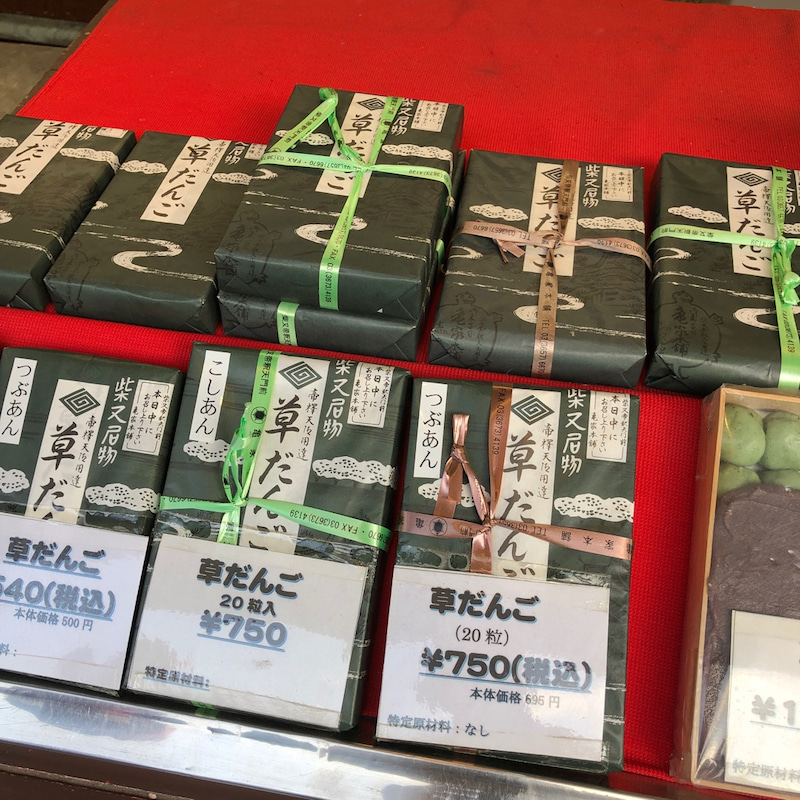

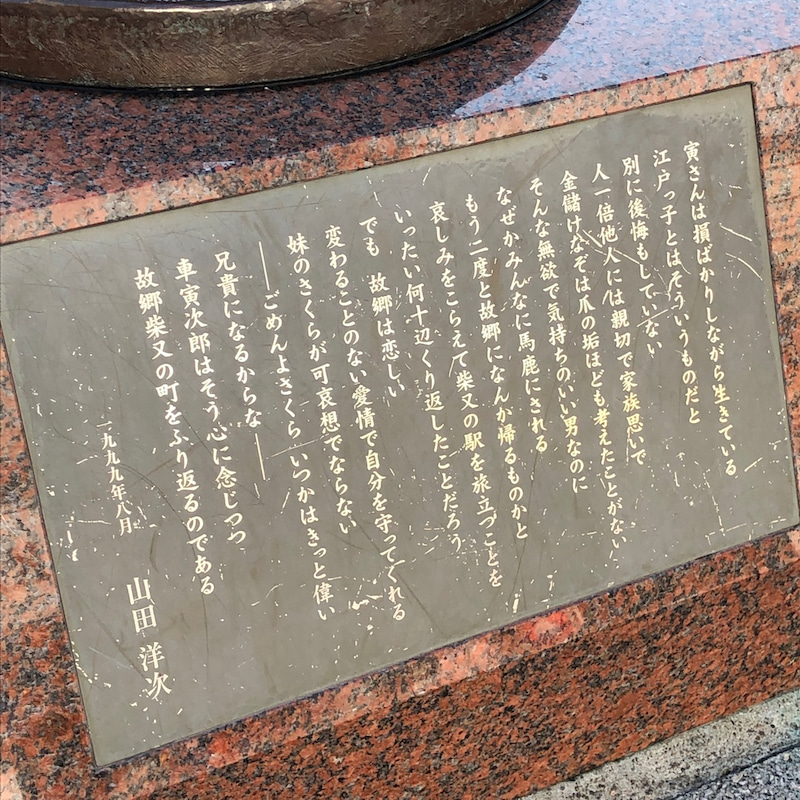

僕:「普段飲んでいる水道水について理解を深めたいので、いろいろ調べてみた。君は、千曲川の源流の一つは、金峰山で飲んだことがある。だから、今度は東京の水について調べよう。結論として、東京23区内は、江戸川の金町浄水場の上水が供給されている。だから、金町浄水場を見てみたいし、江戸川の取水口の水質も体験したい。せっかくだから、水戸街道の起点となる日本橋から国道6号の水戸街道を北東に進むことで、金町までいこう。そういえば、寅さんの故郷である帝釈天もあるぜ。」

娘:「トラサン?」

・・・とまあ、こんな会話があったあとで、事前に僕が用意した資料を娘に読みこんで貰った上で、金町浄水場の取水口のある江戸川までサイクリングに行きました。もちろん、江戸川の水のサンプルを入手しました。

左から、①江戸川の水、②水道水、③水道水をブリタで浄水したもの。①は色がついているのが分かると思います。温度を室温に揃えた上で、200ccずつワイングラスに注ぎ、ブラインドで香りから当てる実験をしてみました。

娘:「水道水はカルキ臭があるから、すぐわかる。でも、江戸川の水とブリタ水は判定が結構難しいね。。たしかに臭いにおいは江戸川にはあるけど、これも言われないと気が付かないんレベルだね。それだけ、江戸川はきれいだということか。。」

最後は、

僕:「さて、最後の大事な実験をする。実際に江戸川の水を口に含んでテイスティングをする実験を実施する。大腸菌とかがいるはずだから、絶対に飲みこむなよ。まあ、オリンピック選手が更に下流の東京湾で泳がされる前提だったから、死ぬことは無いだろうけど。今回の実験により、江戸川が汽水かどうかの確認にもなるし、川の水質保全の勉強にもなるだろう。では、パパから試す。(口に含んで)ふむ。塩分は感じないな。そして、そんなにまずくはない。さて、次は君の番だ。飲みこむなよ。」

娘:「・・・。」

■資料のまとめ:

・江戸時代の上水の起源は、1590年の徳川家康の江戸入府時に開設された小石川上水。これが後に神田川上水に発展。

・1654年には玉川上水が開通。他にも上水はあったが、江戸時代後半は神田川と玉川上水が江戸の暮らしを支えた。

・1886年のコレラ大流行で、水道の近代化が開始する。1898年に淀橋浄水場が稼働開始。

・現在の東京の水道施設は、①多摩川水系(約2割)、②利根川・荒川水系(約8割)、に分かれている。

・日本は、実は国民一人当たりの降水量は少ない。世界平均が約20,000立方メートル/人に対して、日本は約5,000立方メートル/人なので、1/4。国土が狭く、人口が多いため。

・東京の浄水場の供給能力は、約700万立方メートル。内訳は、①金町浄水場(日量150万立方メートル)、②三郷浄水場(同110万)、③朝霞浄水場(同170万)、④三園浄水場(同30万)、⑤東村山浄水場(同126万)。

・東京23区内は、概ね、金町浄水場の上水が混じっている。

■写真集:

■博物館系のトラックレコード:

小1/博物館/004:ラスコー展 クロマニョン人が残した洞窟壁画(国立科学博物館)

小1/博物館/005:品川歴史館(縄文時代の大森貝塚を訪問)

小2/博物館/008:「保渡田八幡塚古墳」(古墳時代)と「かみつけの里博物館」

小2/博物館/011:黒部ダム(黒部の物語~人・使命・情熱~)

小2/博物館/017:深海2017 DEEP OCEAN(国立科学博物館)

小2/博物館/018:葛西臨海水族園「All About MAGURO」

小3/博物館/023:「針江生水の郷」(重要文化的景観 針江・霜降の水辺景観)

小3/博物館/027:「縄文展」(東京国立博物館 特別展「縄文 1万年の美の鼓動」 )

小3/博物館/028~047:北海道ツーリング2018での博物館等

・028:五稜郭タワー(五稜郭歴史回廊)

・029:五稜郭(函館奉行所)

・030:土方歳三最期の地

・031:八幡坂

・032:旧函館区公会堂

・033:函館ハリストス正教会

・034:函館山ロープウェー

・035:トラピスチヌ修道院

・036:千歳水族館

・037:三日月湖である「しのつ湖」観察

・038:北海道開拓の村

・039:北海道博物館(常設展)

・040:北海道博物館(松浦武四郎特別展)

・041:北海道大学植物園(タロの剥製と、エゾオオカミの唯一の剥製、温室、北方民族資料室等)

・042:北海道庁旧本庁舎

・043:札幌市時計台

・044:北海道大学の研究室見学

・045:北海道大学総合博物館

・046:羊ケ丘展望台でのクラーク博士像

・047:円山動物園

新小4/博物館/056:「明治150年記念 日本を変えた千の技術博」(国立科学博物館)

新小4/博物館/057:顔真卿 – 王義之を超えた名筆(東京国立博物館)

・064:北杜市考古資料館

・065:谷戸城跡

・066:清泉寮やまねミュージアム

・067:旧開智学校校舎

・068:飛騨大鍾乳洞

・069:荒川家住宅

・070:白川郷の明善寺と和田家。

・071:五箇山の合掌造りと和紙の制作体験

・072:千枚田

・073:兼六園

・074:一乗谷朝倉氏遺跡

・075:福井県立恐竜博物館

・076:特別史跡安土城跡

・077:滋賀県立安土城考古博物館

・078:信長の館

・080:十勝サホロリゾートベアマウンテン

・081:幌加駅の廃線後散策

・082:襟裳岬風の館

・083:大樹航空宇宙実験場

・084:帯広百年記念館

・085:ビート資料館

・086:音更川で黒曜石探し

・087:とかち鹿追ジオパーク

・088:六花の森、坂本直行記念館他

小4/博物館/093:「正倉院の世界」(東京国立博物館)(093をダブルカウントしている)

小4/博物館/094~097:徳川家康の脱糞リベンジへの軌跡

・094:野田城

・095:設楽原歴史資料館

・096:長篠城址史跡保存館

・097:三方ヶ原古戦場(家康の脱糞)

小4/博物館/098~100:長野盆地一周サイクリング(川中島古戦場・長野市立博物館・岩松院)

・098:川中島古戦場史跡公園

・099:長野市立博物館

・100:岩松院の葛飾北斎「八方睨み鳳凰図」

小4/博物館/101~105:甲府盆地半周サイクリング(躑躅ヶ崎館関連・舞鶴城・信玄堤)

・101:武田神社武田氏館跡

・102:武田神社宝物殿

・103:武田氏館跡歴史館

・104:舞鶴城公園(県指定史跡甲府城跡)

・105:釜無川左岸(=東側)の信玄堤

新小5/博物館/106:「出雲と大和」日本書紀成立1300年 特別展(東京国立博物館)

小5/博物館/114:小塚原刑場と杉田玄白・前野良沢による腑分け

小5/博物館/115:レインボーブリッジから観察する第六台場

小5/博物館/116:吉良邸跡(本所松坂町公園 吉良上野介邸跡)

小5/博物館/117:「明暦の大火」(回向院)と「関東大震災」(被服廠跡)

小5/博物館/127:金町浄水場と江戸川取水口のテイスティング

★現時点の立ち位置:

・資源配分比率:サピックス70%、中学入学後30%

①公文:数学K20・国語K100で冬眠【2020年1月から】

②公文:英語HII/上位45%【2020年5月13日から】

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません